POLICES DES POLICES

EN FRANCE : POURQUOI

IL FAUT TOUT CHANGER

2025

RAPPORT

Flagrant déni publie un rapport accablant, qui expose les raisons pour lesquelles l’impunité policière s’accroît.

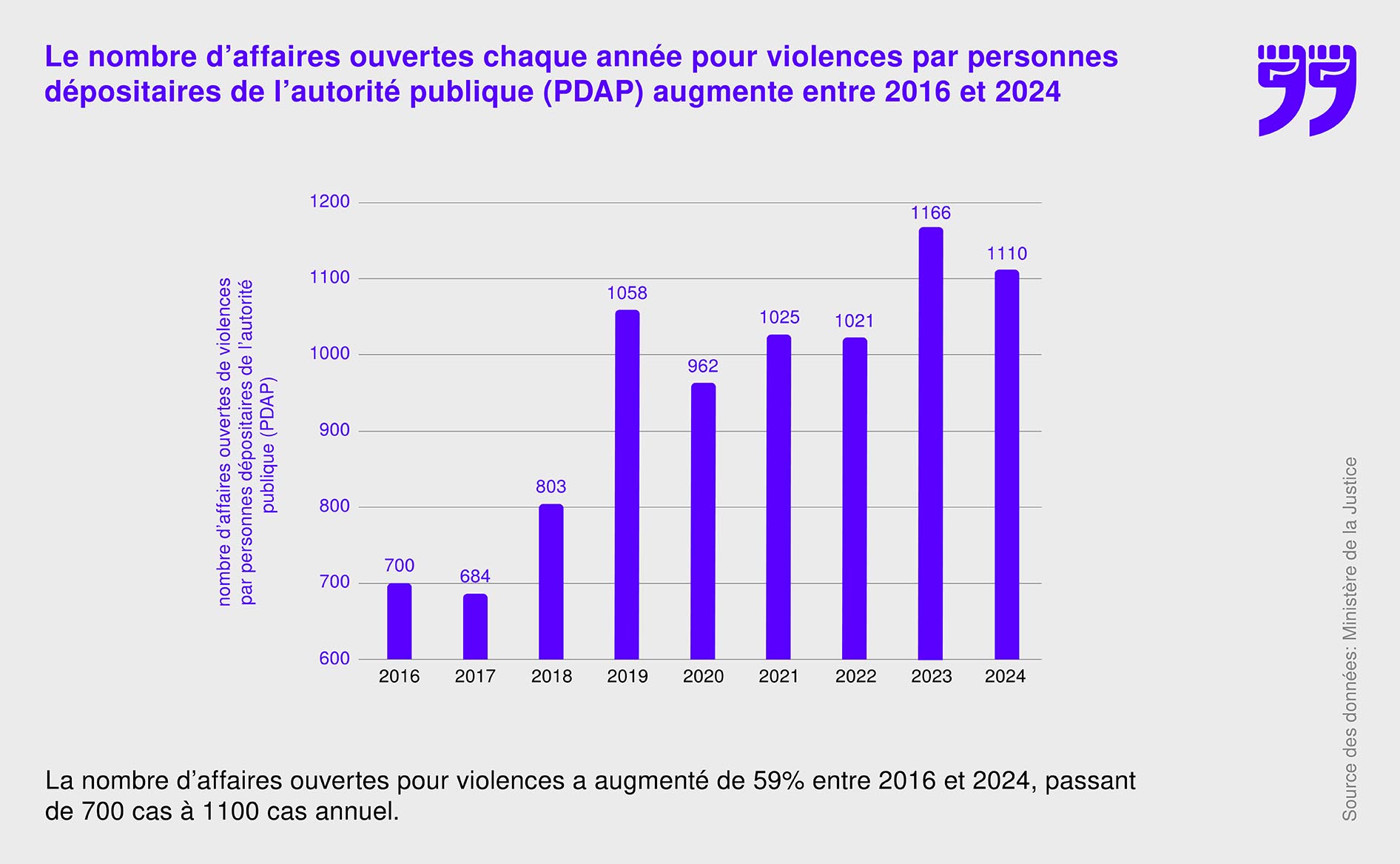

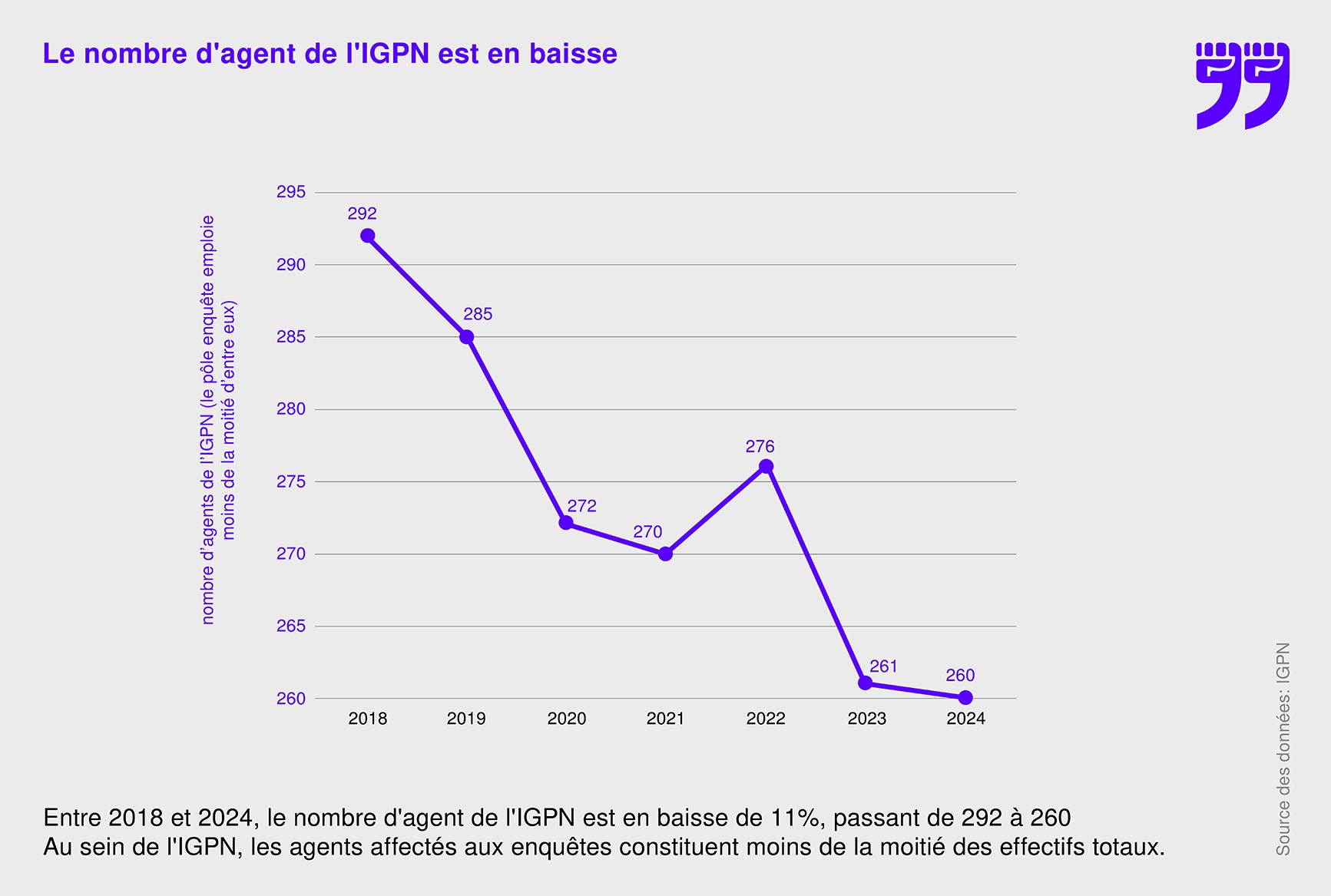

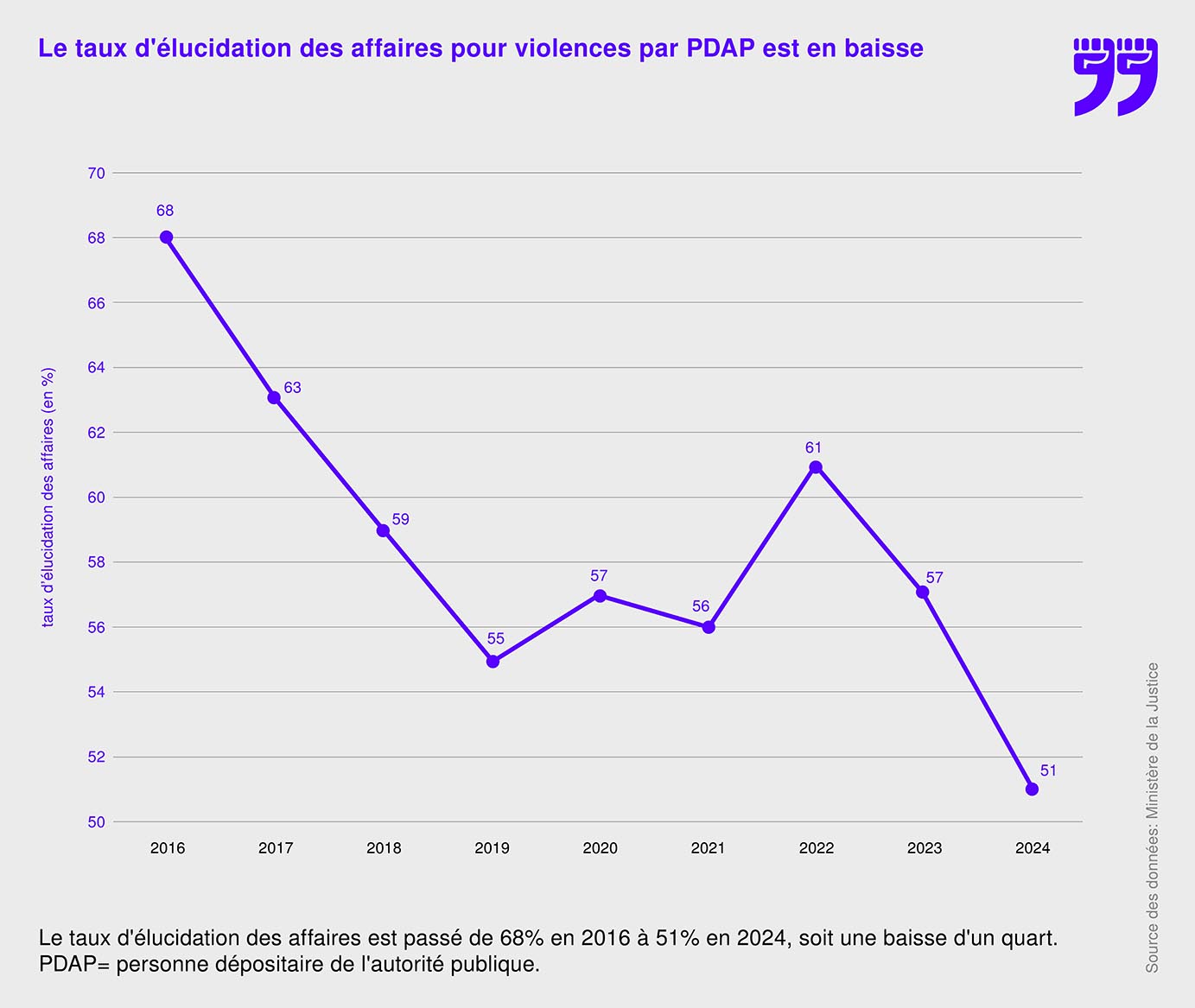

Flagrant déni, ONG française d’investigation et de défense des victimes de violences policières, publie un rapport d'enquête sur les polices des polices en France. Mobilisant des témoignages de victimes, d’avocat·es et de sources policières, des analyses de chercheurs et des comparaisons internationales, nous examinons méthodiquement un sujet à la fois très exposé dans les médias, et pourtant profondément méconnu. Nos investigations démontrent que, à mesure que le nombre d'enquêtes pour violences policières augmente depuis presque dix ans, les effectifs de l'IGPN, eux, diminuent. En conséquence, d'autres services comme les « cellules déontologie » départementales jouent un rôle de plus en plus central, mais avec encore plus de partialité. Résultat : comme le prouvent des données statistiques jusqu’ici inédites, le taux d'élucidation dans les affaires de violences policières baisse depuis 2016. C’est la conclusion implacable de cette enquête : l’impunité policière s’accroît. Flagrant déni formule plusieurs propositions pour interrompre cette évolution dramatique.

Pour ne pas manquer nos prochaines publications abonnez-vous à notre newsletter mensuelle !

AUX SOURCES D'UNE ENQUÊTE

L’IGPN : les médias n’avaient que cet acronyme à la bouche lorsque Flagrant déni a été fondé.

Aujourd’hui, après des mois d'enquête, nous publions ce long rapport. Pour qu’il soit un soutien pour les personnes victimes de l’institution policière

LES CELLULES DÉONTOLOGIE VUES PAR :

Corinne* (le prénom a été modifié à sa demande), militante, a porté plainte après avoir été blessée lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, en 2023, à Lyon. Elle garde un souvenir amer du travail de la cellule, entre culpabilisation, légitimation du tir et enquête partielle.

« Je suis juste debout et je sens un impact sur la joue droite, vers la mâchoire, partie inférieure du visage [...]. Je n'attendais rien mais j'ai quand même été déçue »

LES CELLULES DÉONTOLOGIE VUES PAR :

Me Olivier Forray, au barreau de Lyon. L’enquête de la « cellule déontologie » de Lyon avait motivé un premier classement sans suite, qui s’est pourtant terminé, contre toute attente, par une condamnation du policier mis en cause à 8 mois de prison avec sursis pour violences sur le mineur Abdelkader, sans instruction et 5 ans après les faits.

« La cellule déontologie est une vaste fumisterie, un nuage lacrymogène destiné à aveugler et éviter de voir ce qu’il se passe réellement [...]. Il faut interroger le sérieux de l’enquête et éventuellement la responsabilité de l’État sur le sérieux de l’enquête »

L’ENQUÊTE EN QUELQUES CHIFFRES

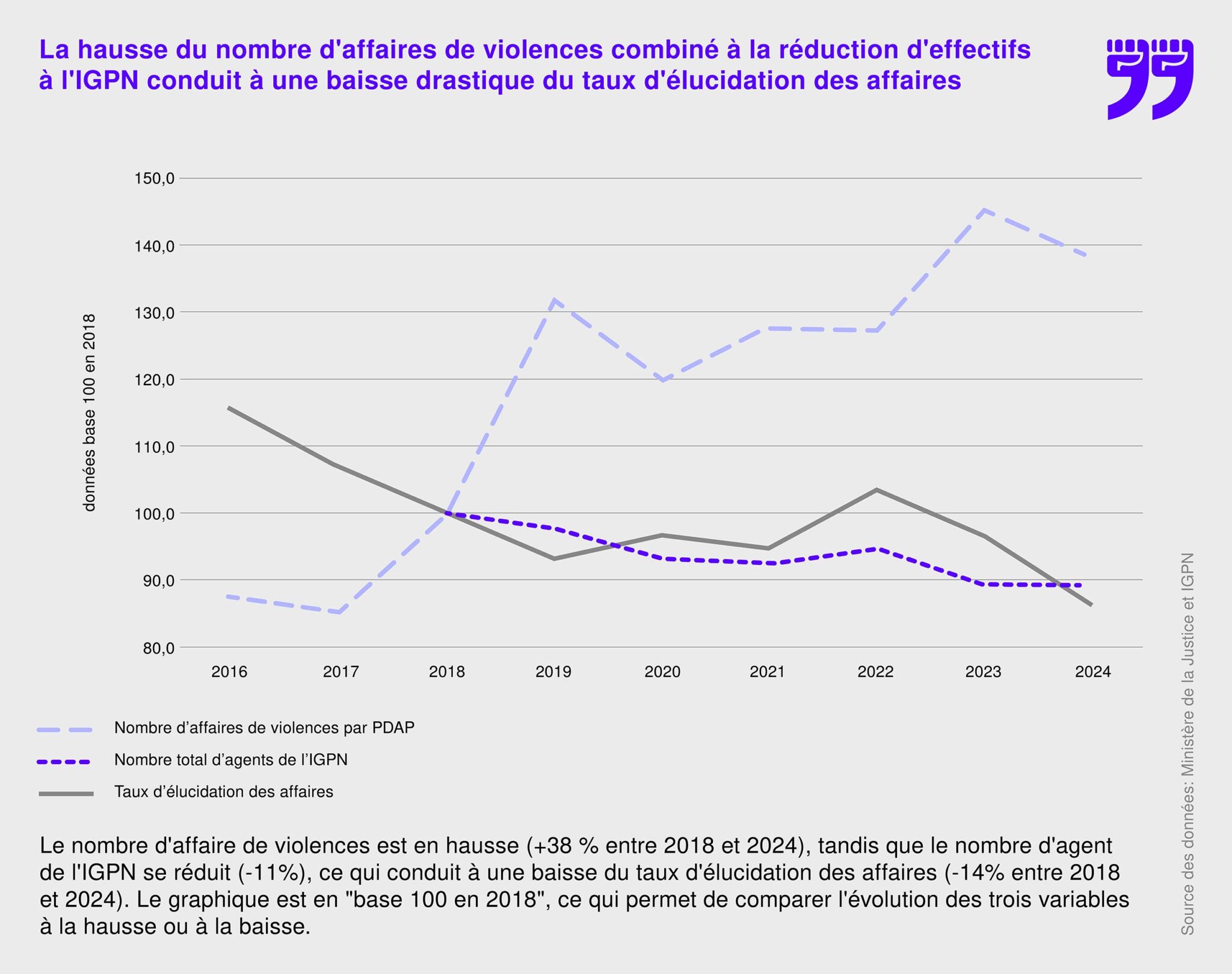

En croisant les chiffres de l’IGPN et ceux, obtenus par Flagrant déni, du ministère de la Justice, l’enquête met en évidence un redoutable « effet ciseaux » : à mesure que le nombre d’affaires de violences policières augmente, le nombre d’enquêteurs de l’IGPN, lui, diminue. Conséquence : depuis bientôt dix ans, il est de plus en plus difficile de retrouver les policiers auteurs de violence. L’impunité policière s’accroît.

LES CELLULES DÉONTOLOGIE VUES PAR :

Me Nicolas Chambardon est avocat à Marseille. Entre 2022 et 2025, il dit avoir eu affaire à des « cellules zonales de déontologie » sur 8 à 10 plaintes. Il critique son opacité.

« À ce jour, aucun de mes dossiers n’a abouti à autre chose qu’à un classement sans suite, en passant par cette cellule [...]. C’est le placard qui sert à se débarrasser d’un grand nombre de procédures »

LES CELLULES « DÉONTOLOGIES » UN OBJET INSTITUTIONNEL NON INDENTIFIÉ

Depuis plus de dix ans, les « cellules déontologie » ont proliféré à l’ombre des controverses entourant l’IGPN, sans qu’il soit aujourd’hui possible ni d’en connaître le nombre précis, ni d’en mesurer l’activité réelle. À partir d’une revue de presse aussi exhaustive que possible, Flagrant déni a néanmoins reconstitué une première photographie de l’ampleur du phénomène, en indexant sur la carte les différentes affaires de violences policières pour laquelle la saisine de ces cellules (sous leurs appellations diverses) est publiquement connue. Contrairement à ce que stipulent les textes officiels, on découvre que ces cellules ne sont pas simplement saisies pour des affaires jugées mineures : elles sont aussi régulièrement sollicitées sur des cas graves, qui devraient donc théoriquement échoir à l’IGPN.

Degré de gravité de l’affaire traitée par la « cellule »

Affaires graves et/ou impliquant des ITT supérieures à 8 jours

Affaires impliquant des ITT inférieures à 8 jours

Degré de gravité de l’affaire traitée par la « cellule »

Affaires graves et/ou impliquant des ITT supérieures à 8 jours

Affaires impliquant des ITT inférieures à 8 jours

Chaque point correspond à une affaire de violences policières détectée dans la presse locale ou nationale (source : Europresse). La couleur rouge signale les cas les plus graves, généralement équivalents à des interruptions temporaires de travail (ITT) supérieures à huit jours. La date correspond à la publication de l’article, et le lien vers celui-ci est indiqué lorsqu’il est disponible.

LES CELLULES DÉONTOLOGIE VUES PAR :

Mathieu Rigouste, réalisateur et chercheur en sciences sociales spécialisé sur les violences d’État, a lui-même porté plainte pour violences policières subies dans la nuit du 21 au 22 juin 2013. Lui aussi, depuis Toulouse, a affaire à l’une de ces « cellules déontologie ». Cette fois, elle porte encore un autre nom : cabinet d’audit d’étude et discipline.

« Ça ressemblait à une audition de garde-à-vue, agressive, où on cherche à te faire dire des choses. Tu crois que t’es convoqué par rapport à ta plainte et qu’on va t’écouter et pas te mettre des coups de pression [...]. Eux font ce travail, de rendre les déclarations des policiers plausibles »

INTERVIEW

« Le système français de contrôle de la police est sous-dimensionné »

Le sociologue Sébastian Roché (CNRS) replace la police des polices française en perspective internationale, et pointe son caractère « décidément très perfectible ».

Comment expliquer que l’IGPN ne couvre, de son propre aveu, que 10% des affaires de violences policières dont elle a connaissance ?

VIDEOS